L’église Saint-Georges

D’autant que je me souvienne, et ce jusqu’à la fin des années soixante, l’église Saint-Georges a occupé une place prépondérante dans la vie des résidents du Mile-End. Cette construction monumentale, qui n’avait pas grand-chose à envier à la basilique Notre-Dame elle-même, a malheureusement été démolie au début des années soixante-dix. Bien que les raisons du démantèlement de ce chef-d’œuvre patrimonial restent un brin obscures, il est certain que, quoiqu’on en dise, la baisse de fréquentation des fidèles en est certainement une des causes.

Dans ses années de gloire, cette église était vraiment impressionnante. Les portes d’entrée principales auraient pu laisser passer plusieurs éléphants et leur cornac. Mais c’était une fois à l’intérieur que l’émerveillement était à son comble : des centaines de bancs de bois sculptés, une allée centrale lumineuse, des vitraux tout autour laissant filtrer une flamboyante lumière colorée mais surtout une superbe fresque au plafond, en forme de dôme représentant St-Georges lui-même terrassant le dragon avec son épée. Tout autour, dans les deux allées de côté, une série de douze peintures représentant les stations du Christ et son chemin de croix jusqu’à sa mort. Cependant, deux ou trois infâmes confessionnaux ornaient également l’allée de droite.

Dans ses années de gloire, cette église était vraiment impressionnante. Les portes d’entrée principales auraient pu laisser passer plusieurs éléphants et leur cornac. Mais c’était une fois à l’intérieur que l’émerveillement était à son comble : des centaines de bancs de bois sculptés, une allée centrale lumineuse, des vitraux tout autour laissant filtrer une flamboyante lumière colorée mais surtout une superbe fresque au plafond, en forme de dôme représentant St-Georges lui-même terrassant le dragon avec son épée. Tout autour, dans les deux allées de côté, une série de douze peintures représentant les stations du Christ et son chemin de croix jusqu’à sa mort. Cependant, deux ou trois infâmes confessionnaux ornaient également l’allée de droite.

Ces vestiges d’un autre âge ont été témoins de plus d’un drame, mais, à ma connaissance, de peu de rédemption. En effet, ce ne sont certes pas quelques prières données en pénitence, assorties de la promesse de ne plus recommencer qui auraient pu empêcher le pêcheur de récidiver. D’autant plus que malheureusement, à cette époque, le travail social et les thérapies étaient encore à l’état embryonnaire.

Plus vers l’avant, un peu à gauche, se trouvait l’extravagante chaire où le curé se hissait pour nous livrer son sermon tous les dimanches. Du haut de son promontoire, où il fallait qu’il se rende en escaladant un nombre impressionnant de marches en colimaçon, il dominait complètement l’assemblée. Ces sermons, qui se prétendaient un antidote au péché, se terminaient invariablement par une mise à jour financière de l’état de la paroisse. Et ce n’était jamais rose ; les fonds récoltés par la quête qui diminuaient sans cesse, les frais de chauffage qui eux suivaient le chemin inverse, l’entretien de l’église et du presbytère, les réparations sans fin et la dîme que de plus en plus de gens négligeaient, tout y passait. Mais revenons à notre description.

Tout à l’avant, sur une plate-forme surélevée accessible par quelques marches, se dressait donc le majestueux autel. Il était flanqué à droite et à gauche de deux chœurs pouvant accueillir des dizaines de chanteurs lors des grandioses cérémonies de Noël ou de Pâques. Une petite balustrade-clôture d’environ un mètre de haut entourait et séparait cet autel de l’assemblée des fidèles. On venait s’y agenouiller pour y recevoir la communion.

Maintenant, en tournant les yeux vers l’arrière et vers le haut, on pouvait apercevoir un orgue gigantesque que l’on présume avoir été un Casavant. Les tuyaux de ce monstre niché au deuxième étage montaient pratiquement jusqu’au plafond et le son qui en émanait en aurait converti plus d’un à ce qu’on dit. Ce deuxième étage de style mezzanine, somme toute assez étroit et bordé à l’avant d’une jolie balustrade de bois sculpté, se prolongeait de chaque côté de l’édifice. L’ensemble était vraiment à couper le souffle et nous donnait tous l’impression d’être tout petit (ce que par ailleurs, j’étais…) devant Dieu.

Pour compléter le tout, à l’avant, deux entrées distinctes de chaque côté, une donnant sur la rue Saint-Urbain et l’autre sur Waverly tout juste en face de chez nous, permettaient aux gens d’accéder au lieu de culte en toute discrétion (ou de s’en soustraire, c’est selon). L’accès de la rue Waverly donnait en outre la possibilité de descendre au sous-sol, là où se tenaient les réunions des scouts, louveteaux et guides mais surtout les fameuses danses du samedi soir.

Pour compléter le tout, à l’avant, deux entrées distinctes de chaque côté, une donnant sur la rue Saint-Urbain et l’autre sur Waverly tout juste en face de chez nous, permettaient aux gens d’accéder au lieu de culte en toute discrétion (ou de s’en soustraire, c’est selon). L’accès de la rue Waverly donnait en outre la possibilité de descendre au sous-sol, là où se tenaient les réunions des scouts, louveteaux et guides mais surtout les fameuses danses du samedi soir.

Ces ‘’party’’ autorisés par les prêtres leur donnaient en fait l’occasion d’encadrer les rencontres entre gars et filles qui autrement risquaient d’échapper, pensaient-ils, au contrôle de la morale chrétienne. S’ils avaient su ce qui se passait dans la cour de l’école Lambert-Closse… Mais quoi qu’on en pense, cette salle de danse improvisée fut certainement à l’origine de plusieurs romances, sinon de mariages. Et parlant de mariage, celui de ma grande sœur Lorraine y a été célébré en 1967 et pour l’occasion, mon petit frère et moi étions servants de messe. Mais n’allons pas trop vite.

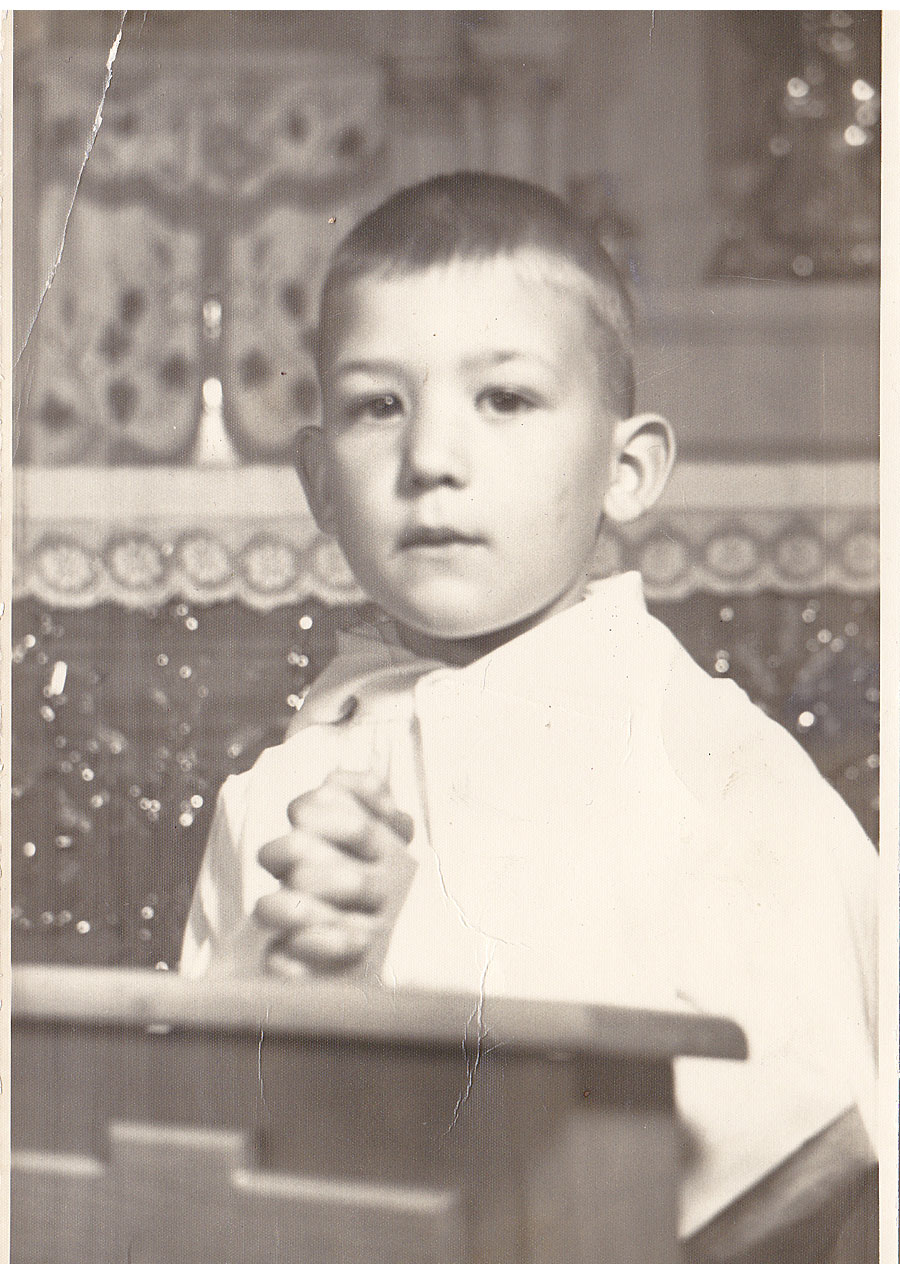

J’ai commencé à fréquenter ce lieu dès ma tendre enfance en assistant au service dominical, qui était obligatoire en ces temps-là. Un peu plus tard, je suis devenu servant de messe. J’ai ensuite continué dans cette voie quelques années jusqu’à gravir presque tous les échelons de la hiérarchie pastorale des acolytes du clergé.

J’ai commencé à fréquenter ce lieu dès ma tendre enfance en assistant au service dominical, qui était obligatoire en ces temps-là. Un peu plus tard, je suis devenu servant de messe. J’ai ensuite continué dans cette voie quelques années jusqu’à gravir presque tous les échelons de la hiérarchie pastorale des acolytes du clergé.

Il y a d’abord eu les messes de la semaine qui étaient célébrées à 7 ou 8 heures du matin. On me payait 5 cents par messe pour mon labeur. Je n’étais cependant pas payé le dimanche puisque la messe y était, je l’ai dit, obligatoire. En revanche, pour les mariages et les enterrements, c’était le pactole : en plus d’être payé 25 cents, nous pouvions (et même devions) manquer presque une demi-journée d’école. Mais soit par paresse ou désintérêt, je ne me suis jamais élevé au rang de cérémoniaire ou de thuriféraire, eux qui étaient au sommet de l’échelle eucharistique et qui devaient vraisemblablement être encore mieux payés, me contentant de mon statut d’acolyte.

Cachée à la vue de tous, au fond, derrière l’autel, la sacristie était la source de bien des secrets. Par exemple, une armoire pleine de tenues différentes correspondant à chaque rôle de servant de messe, la plus humble étant la simple soutane. Eh oui, je servais la messe en soutane ! On y ajoutait ensuite surplis et chasubles correspondant aux différents rangs atteints par chacun, pour chaque type de cérémonie. C’est également à l’arrière-plan que l’on recevait le fameux bulletin paroissial et qu’on le distribuait dans les étals de l’église. Ce qui m’a le plus marqué dans cette publication, c’est la critique des films à venir dans la semaine suivante à la télévision. Les dits films n’étaient non pas évalués selon leurs qualités artistiques intrinsèques, mais plutôt selon leur degré de moralité. Ce qui fait que bien sûr, nous n’en avions que pour les films étiquetés ‘’à déconseiller’’ à cause des possibles scènes osées qu’ils pouvaient receler. Et puis, toujours dans la sacristie, il y avait souvent une bonne réserve de vin de messe…

Certains ecclésiastiques ne se gênaient pas pour en consommer une quantité appréciable, même parfois lors des messes du matin. Pour ma part, j’y ai bien sûr trempé les lèvres à l’occasion; mais l’expérience ne fut pas du tout concluante. Dieu que ce vin était sucré ! Je préférais, et de loin, me taper une bonne cigarette (en cachette cela va de soi) sous le balcon arrière du presbytère.

On ne peut pas parler de l’église Saint-Georges sans parler de son fameux presbytère. Une solide construction du début du siècle tout en briques rouges. L’avant donnait sur la rue Waverly et à l’arrière, un fabuleux potager occupait l’espace jusqu’à l’église. Pas touche cependant ! La haute clôture qui donnait sur la ruelle reliant Waverly et Saint-Urbain et qui protégeait les légumes du curé était surmontée d’un barbelé !!! Charité bien ordonnée commence par soi-même dit-on…Revenons maintenant à ma chère sœur.

J’avais donc douze ans quand elle s’est mariée à Saint-Georges et que moi et mon petit frère de neuf ans y avons été servants de messe. En ces temps bénis, les mariages y étaient célébrés en grande pompe. Il y avait de la place en masse pour des centaines d’invités. Il arrivait même parfois qu’on invite les prêtres à la réception suivant la cérémonie !

Après la messe, on se retrouve tous à l’extérieur, sur le perron de l’église, pour les photos d’usage. C’était un gros mariage si on le compare à ceux d’aujourd’hui, mais un mariage moyen si on considère les critères de l’époque. Les cloches se mettent tout de même à sonner pour souligner l’heureux événement. Je jette ensuite un regard vers la gauche et que vois-je ?

Avez-vous déjà vu un bedeau se balancer au bout d’une corde ? Eh bien moi si, mais ce n’est pas du tout ce que vous pensez. Au bas du clocher, par le pas d’une porte qui semble être restée ouverte par inadvertance, quelle n’est pas ma surprise d’apercevoir le pauvre homme. Il tient fermement une corde à nœuds qui monte et descend, l’entraînant jusqu’à un mètre du sol avant de retomber sur ses pieds et de tirer de nouveau de toutes ses forces; et le revoilà dans les airs et tout recommence. Il faut bien dire qu’à l’époque, tout était manuel, rien d’électronique. Les immenses cloches de métal devaient être activées à la main.

Ces cloches qui ont tant et tant résonnées au fil des ans. Deux fois par jour aux angélus de midi et du soir ainsi qu’à la grand-messe du dimanche (à 10 h 00 ) sans compter toutes les occasions spéciales (mariage, enterrement, etc.) mais surtout à Noël.

Comme la plupart des paroissiens, nous avons quelque peu déserté l’église au début des années soixante-dix. Mais une grande tradition demeurait : la messe de minuit. Il était franchement impressionnant de voir se remplir à ras bord cette immense église. Les chœurs et l’orgue nous en mettaient plein les oreilles pendant que nos yeux scrutaient les décorations avec émerveillement. Que l’on possède ou non la fibre religieuse avait très peu d’importance. Car ce n’était pas tant Dieu que le désir de se retrouver, de fraterniser qui unissait les gens en cette occasion unique.

Ce désir, cette quête sociale fait partie de l’être humain. Qu’elle soit canalisée par la religion, par toutes sortes de causes (justes ou pas) ou simplement par altruisme, elle nous rappelle que nous formons un tout indissociable, l’humanité. En ces temps difficiles, où cette partie de nous-même nous est enlevée, je reste convaincu que les meilleurs jours sont à venir.

En cette fin d’année pas comme les autres, je vous souhaite donc bon courage et rappelez-vous que c’est en restant unis, même au-delà des frontières et du temps, que nous nous en sortirons, encore plus fort.

Joyeux Noël et bonne année à tous !

Dans ses années de gloire, cette église était vraiment impressionnante. Les portes d’entrée principales auraient pu laisser passer plusieurs éléphants et leur cornac. Mais c’était une fois à l’intérieur que l’émerveillement était à son comble : des centaines de bancs de bois sculptés, une allée centrale lumineuse, des vitraux tout autour laissant filtrer une flamboyante lumière colorée mais surtout une superbe fresque au plafond, en forme de dôme représentant St-Georges lui-même terrassant le dragon avec son épée. Tout autour, dans les deux allées de côté, une série de douze peintures représentant les stations du Christ et son chemin de croix jusqu’à sa mort. Cependant, deux ou trois infâmes confessionnaux ornaient également l’allée de droite.

Dans ses années de gloire, cette église était vraiment impressionnante. Les portes d’entrée principales auraient pu laisser passer plusieurs éléphants et leur cornac. Mais c’était une fois à l’intérieur que l’émerveillement était à son comble : des centaines de bancs de bois sculptés, une allée centrale lumineuse, des vitraux tout autour laissant filtrer une flamboyante lumière colorée mais surtout une superbe fresque au plafond, en forme de dôme représentant St-Georges lui-même terrassant le dragon avec son épée. Tout autour, dans les deux allées de côté, une série de douze peintures représentant les stations du Christ et son chemin de croix jusqu’à sa mort. Cependant, deux ou trois infâmes confessionnaux ornaient également l’allée de droite.Ces vestiges d’un autre âge ont été témoins de plus d’un drame, mais, à ma connaissance, de peu de rédemption. En effet, ce ne sont certes pas quelques prières données en pénitence, assorties de la promesse de ne plus recommencer qui auraient pu empêcher le pêcheur de récidiver. D’autant plus que malheureusement, à cette époque, le travail social et les thérapies étaient encore à l’état embryonnaire.

Plus vers l’avant, un peu à gauche, se trouvait l’extravagante chaire où le curé se hissait pour nous livrer son sermon tous les dimanches. Du haut de son promontoire, où il fallait qu’il se rende en escaladant un nombre impressionnant de marches en colimaçon, il dominait complètement l’assemblée. Ces sermons, qui se prétendaient un antidote au péché, se terminaient invariablement par une mise à jour financière de l’état de la paroisse. Et ce n’était jamais rose ; les fonds récoltés par la quête qui diminuaient sans cesse, les frais de chauffage qui eux suivaient le chemin inverse, l’entretien de l’église et du presbytère, les réparations sans fin et la dîme que de plus en plus de gens négligeaient, tout y passait. Mais revenons à notre description.

Tout à l’avant, sur une plate-forme surélevée accessible par quelques marches, se dressait donc le majestueux autel. Il était flanqué à droite et à gauche de deux chœurs pouvant accueillir des dizaines de chanteurs lors des grandioses cérémonies de Noël ou de Pâques. Une petite balustrade-clôture d’environ un mètre de haut entourait et séparait cet autel de l’assemblée des fidèles. On venait s’y agenouiller pour y recevoir la communion.

Maintenant, en tournant les yeux vers l’arrière et vers le haut, on pouvait apercevoir un orgue gigantesque que l’on présume avoir été un Casavant. Les tuyaux de ce monstre niché au deuxième étage montaient pratiquement jusqu’au plafond et le son qui en émanait en aurait converti plus d’un à ce qu’on dit. Ce deuxième étage de style mezzanine, somme toute assez étroit et bordé à l’avant d’une jolie balustrade de bois sculpté, se prolongeait de chaque côté de l’édifice. L’ensemble était vraiment à couper le souffle et nous donnait tous l’impression d’être tout petit (ce que par ailleurs, j’étais…) devant Dieu.

Pour compléter le tout, à l’avant, deux entrées distinctes de chaque côté, une donnant sur la rue Saint-Urbain et l’autre sur Waverly tout juste en face de chez nous, permettaient aux gens d’accéder au lieu de culte en toute discrétion (ou de s’en soustraire, c’est selon). L’accès de la rue Waverly donnait en outre la possibilité de descendre au sous-sol, là où se tenaient les réunions des scouts, louveteaux et guides mais surtout les fameuses danses du samedi soir.

Pour compléter le tout, à l’avant, deux entrées distinctes de chaque côté, une donnant sur la rue Saint-Urbain et l’autre sur Waverly tout juste en face de chez nous, permettaient aux gens d’accéder au lieu de culte en toute discrétion (ou de s’en soustraire, c’est selon). L’accès de la rue Waverly donnait en outre la possibilité de descendre au sous-sol, là où se tenaient les réunions des scouts, louveteaux et guides mais surtout les fameuses danses du samedi soir.Ces ‘’party’’ autorisés par les prêtres leur donnaient en fait l’occasion d’encadrer les rencontres entre gars et filles qui autrement risquaient d’échapper, pensaient-ils, au contrôle de la morale chrétienne. S’ils avaient su ce qui se passait dans la cour de l’école Lambert-Closse… Mais quoi qu’on en pense, cette salle de danse improvisée fut certainement à l’origine de plusieurs romances, sinon de mariages. Et parlant de mariage, celui de ma grande sœur Lorraine y a été célébré en 1967 et pour l’occasion, mon petit frère et moi étions servants de messe. Mais n’allons pas trop vite.

J’ai commencé à fréquenter ce lieu dès ma tendre enfance en assistant au service dominical, qui était obligatoire en ces temps-là. Un peu plus tard, je suis devenu servant de messe. J’ai ensuite continué dans cette voie quelques années jusqu’à gravir presque tous les échelons de la hiérarchie pastorale des acolytes du clergé.

J’ai commencé à fréquenter ce lieu dès ma tendre enfance en assistant au service dominical, qui était obligatoire en ces temps-là. Un peu plus tard, je suis devenu servant de messe. J’ai ensuite continué dans cette voie quelques années jusqu’à gravir presque tous les échelons de la hiérarchie pastorale des acolytes du clergé.Il y a d’abord eu les messes de la semaine qui étaient célébrées à 7 ou 8 heures du matin. On me payait 5 cents par messe pour mon labeur. Je n’étais cependant pas payé le dimanche puisque la messe y était, je l’ai dit, obligatoire. En revanche, pour les mariages et les enterrements, c’était le pactole : en plus d’être payé 25 cents, nous pouvions (et même devions) manquer presque une demi-journée d’école. Mais soit par paresse ou désintérêt, je ne me suis jamais élevé au rang de cérémoniaire ou de thuriféraire, eux qui étaient au sommet de l’échelle eucharistique et qui devaient vraisemblablement être encore mieux payés, me contentant de mon statut d’acolyte.

Cachée à la vue de tous, au fond, derrière l’autel, la sacristie était la source de bien des secrets. Par exemple, une armoire pleine de tenues différentes correspondant à chaque rôle de servant de messe, la plus humble étant la simple soutane. Eh oui, je servais la messe en soutane ! On y ajoutait ensuite surplis et chasubles correspondant aux différents rangs atteints par chacun, pour chaque type de cérémonie. C’est également à l’arrière-plan que l’on recevait le fameux bulletin paroissial et qu’on le distribuait dans les étals de l’église. Ce qui m’a le plus marqué dans cette publication, c’est la critique des films à venir dans la semaine suivante à la télévision. Les dits films n’étaient non pas évalués selon leurs qualités artistiques intrinsèques, mais plutôt selon leur degré de moralité. Ce qui fait que bien sûr, nous n’en avions que pour les films étiquetés ‘’à déconseiller’’ à cause des possibles scènes osées qu’ils pouvaient receler. Et puis, toujours dans la sacristie, il y avait souvent une bonne réserve de vin de messe…

Certains ecclésiastiques ne se gênaient pas pour en consommer une quantité appréciable, même parfois lors des messes du matin. Pour ma part, j’y ai bien sûr trempé les lèvres à l’occasion; mais l’expérience ne fut pas du tout concluante. Dieu que ce vin était sucré ! Je préférais, et de loin, me taper une bonne cigarette (en cachette cela va de soi) sous le balcon arrière du presbytère.

On ne peut pas parler de l’église Saint-Georges sans parler de son fameux presbytère. Une solide construction du début du siècle tout en briques rouges. L’avant donnait sur la rue Waverly et à l’arrière, un fabuleux potager occupait l’espace jusqu’à l’église. Pas touche cependant ! La haute clôture qui donnait sur la ruelle reliant Waverly et Saint-Urbain et qui protégeait les légumes du curé était surmontée d’un barbelé !!! Charité bien ordonnée commence par soi-même dit-on…Revenons maintenant à ma chère sœur.

J’avais donc douze ans quand elle s’est mariée à Saint-Georges et que moi et mon petit frère de neuf ans y avons été servants de messe. En ces temps bénis, les mariages y étaient célébrés en grande pompe. Il y avait de la place en masse pour des centaines d’invités. Il arrivait même parfois qu’on invite les prêtres à la réception suivant la cérémonie !

Après la messe, on se retrouve tous à l’extérieur, sur le perron de l’église, pour les photos d’usage. C’était un gros mariage si on le compare à ceux d’aujourd’hui, mais un mariage moyen si on considère les critères de l’époque. Les cloches se mettent tout de même à sonner pour souligner l’heureux événement. Je jette ensuite un regard vers la gauche et que vois-je ?

Avez-vous déjà vu un bedeau se balancer au bout d’une corde ? Eh bien moi si, mais ce n’est pas du tout ce que vous pensez. Au bas du clocher, par le pas d’une porte qui semble être restée ouverte par inadvertance, quelle n’est pas ma surprise d’apercevoir le pauvre homme. Il tient fermement une corde à nœuds qui monte et descend, l’entraînant jusqu’à un mètre du sol avant de retomber sur ses pieds et de tirer de nouveau de toutes ses forces; et le revoilà dans les airs et tout recommence. Il faut bien dire qu’à l’époque, tout était manuel, rien d’électronique. Les immenses cloches de métal devaient être activées à la main.

Ces cloches qui ont tant et tant résonnées au fil des ans. Deux fois par jour aux angélus de midi et du soir ainsi qu’à la grand-messe du dimanche (à 10 h 00 ) sans compter toutes les occasions spéciales (mariage, enterrement, etc.) mais surtout à Noël.

Comme la plupart des paroissiens, nous avons quelque peu déserté l’église au début des années soixante-dix. Mais une grande tradition demeurait : la messe de minuit. Il était franchement impressionnant de voir se remplir à ras bord cette immense église. Les chœurs et l’orgue nous en mettaient plein les oreilles pendant que nos yeux scrutaient les décorations avec émerveillement. Que l’on possède ou non la fibre religieuse avait très peu d’importance. Car ce n’était pas tant Dieu que le désir de se retrouver, de fraterniser qui unissait les gens en cette occasion unique.

Ce désir, cette quête sociale fait partie de l’être humain. Qu’elle soit canalisée par la religion, par toutes sortes de causes (justes ou pas) ou simplement par altruisme, elle nous rappelle que nous formons un tout indissociable, l’humanité. En ces temps difficiles, où cette partie de nous-même nous est enlevée, je reste convaincu que les meilleurs jours sont à venir.

En cette fin d’année pas comme les autres, je vous souhaite donc bon courage et rappelez-vous que c’est en restant unis, même au-delà des frontières et du temps, que nous nous en sortirons, encore plus fort.

Joyeux Noël et bonne année à tous !

“Vous aimez les contenus présentés sur le blogue de la Société du Plateau-Mont-Royal ? Soutenez nos publications et nos activités en devenant membre.”

© SHP et Pierre Prévost, 2020.

Bonjour,

Si jamais quelqu’un avait des photos du presbytère saint-Georges du Mile End j’apprécierais.

Souvenirs d’enfance j’étais servant de messe jusqu’a l’age de 12 ans dans les années 1963 a 1967

J’aurais aimé savoir s’il s’agissait de l’église de Saint-Georges de Reintembault en Ile et Vilaine car je suis à la recherche de personnes qui auraient été au pensionnat à côté qui s’appelait Gai Fleuri. Merci pour vos réponses.

Cordialement

Madame souliers Françoise

Désolé pour votre recherche Madame Souliers,

L’église dont il est question ici est une église aujourd’hui disparue qui était située à Montréal au Québec (Canada).

Vous rappelez-vous des gens que vous avez connus ou côtoyés dans cette belle vieille église ?

Vous souvenez-vous de l’atmosphère qui y régnait ?

Pour la préadolescente très pieuse que j’étais (à 13 ou 14 ans) c’était à mes yeux un peu comme une église de campagne, chaleureuse et simple, et même si j’étais bien jeune, je me sentais plus « inclue » que dans ma propre paroisse.

Quelques visages, quelques noms me viennent à la mémoire.

Le bon curé Malo, un peu sec, qui disait ce qu’il pensait, et qui semblait toujours un peu pressé. Il a fait, je m’en souviens, des prouesses pour sauver vous vendre les vestiges de l’église en démolition.

Il y avait aussi l’abbé Irénée Bouchard, à l’éternel sourire et si réconfortant, qui était vicaire lors des dernières années de Saint-Georges. Une dame de la paroisse m’avait dit qu’il était « bon comme le pain », et je n’ai jamais pu trouver quelqu’un pour mieux décrire cette expression. Comme il était patient et réconfortant avec moi ! L’abbé Bouchard est décédé en 2010, à l’âge de 100 ans. Je l’ai appris par le Journal de Montréal.

Il y avait aussi, Madame Marier, une dame très active, qui s’occupait de tout, qui s’activait comme une abeille, qui secondait les prêtres dans toutes leurs activités et proposait des excursions dans d’autres paroisses (heures saintes, groupe de prières et ci et ça). Elle participait à toutes les cérémonies, même s’il y en avait plusieurs par jour.

Chaque matin à 7 heures, elle assistait à la messe avec ses deux petites filles, Danielle, jolie et si intense, et la toute petite Chantal qui tombait endormie à tout coup. Je me demande bien ce qu’elles sont devenues…

En lisant ce texte, on croit avoir toujours connu l’église Saint-Georges.

J’ai beaucoup apprécié de lire ce récit, même si celui raconte la vie du voisinage de la rue Waverly et celui des ruelles avoisinantes plus turbulents.

Merci pour ces souvenirs.

Pour moi, le Patro Le Prévost et l’église Saint-Georges étaient intimement liés, ainsi mon père fils unique de Georges le bedeau/sacristain et de Annie Lavoie a longuement fréquenté le Patro dans sa jeunesse.

Effectivement, de 1909 à 1914, avant de déménager sur la rue Saint-Dominique, le Patronage Jean-Léon le Prévost fut fondé dans le sous-sol de de l’académie Saint-Georges, près de la future église Saint-Georges.

Je suis la petite-fille du sacristain/bedeau de cette église dans les années 1954, année de ma 1 ere année à l’école avec les Sœurs Sainte-Anne.

Je parle ici de Georges Mantha qui a dû être remarqué par les décorations et les arrangements de fleurs qu’il apportait à l’église à chacune des grandes fêtes religieuses. C’était un homme d’une grande bonté et sensibilité, très religieux et pratiquant qui avait adhéré à l’Ordre des Franciscains séculiers. C’était aussi un artisan et musicien. Il a possiblement quitté son poste vers 1957, peut-être plus tard; mes souvenirs se reportent à Lachine, où il devint le responsable d’un presbytère, et de son entretien (14 pièces, et jardin)avec son épouse Annie Lavoie, et ma marraine; c’était le lieu de résidence de celui qui officiait pour la congrégation des Sœurs de Sainte-Anne de Lachine.

Il est décédé en 1968 et repose en paix à Châteauguay.

Monsieur Prévost les souvenirs s’embellissent parfois avec le temps, l’église était monumentale, presque géante, mais moins luxueuse que les autres églises que je fréquentais (Saint-Viateur, Sainte Madeleine, Saint-Denis sur Richelieu…).

La paroisse Saint Georges n’était pas très riche, le décor de l’église était assez sobre mis à part une peinture de Saint-Georges bien sombre au-dessus de l’autel. Il n’y avait pas de fresque comme dans ces autres église. Le revêtement intérieur était beige légèrement grisâtre très clair, orné d’un motif simple au pochoir en couleur vert de gris qui accentuait les effets de relief. Il y avait très peu de dorure (à part l’ange à la trompette fixé sur la chaire …).

Mais cette église était vaste et ses colonnes étaient larges et imposantes.

Pour ce qui concerne ses vitraux contrairement à ce qui est mentionné, il y n’y avait pas de vitraux comme dans les autres paroisses, mais des fenêtres en verre dépoli texturé, et entouré d’un mince liséré de verre alternativement jaune et vert… Cette fenestration en arceau avec un cercle sculpté au sommet était très intéressante et donnait un effet approchant du vitrail.

La partie principale de chaque fenêtre était de verre dépoli texturé et blanchâtre, qui filtrait la lumière, encerclée d’une mince bande de verre coloré jaune, vert pale et bleu clair, et cela alternativement d’une fenêtre à l’autre.

Par temps de soleil, j’avais l’impression de marcher dans une brume ou un nuage, cela faisait une lumière presque irréelle.

Sur la photo de l’église en cours de démolition on peut encore voir quelque fenêtres, fenêtres sur lesquelles j’ai rapporté mes remarques.

Entre la démolition de l’église et avant que la paroisse finisse l’installation de la nouvelle chapelle dans le magasin de lampe en face sur Bernard (c’était un nom comme Aver je crois) il y a eu une période assez longue de transition (un ou deux mois) où les messes quotidiennes étaient célébrées dans le presbytère.

Et curieusement cela n’avait rien à voir avec le style un peu “roman” de l’église.

Les offices religieux se tenaient dans une vase salle de ce presbytère, au second étage il me semble, c’était une vaste salle encombrée de chaises de meubles, de grosses plantes, et d’objets divers qui venaient de l’église.

En passant, l’Église est restée vide, et les portes déverrouillées même s’il y restait bien des choses pendant plusieurs semaines. J’y suis allée a plusieurs reprises, ai visité le clocher, la nef où se trouvait l’orgue, etc… c’était très émouvant cette église vide et si accessible.

Revenons au presbytère: où à mon adolescence j’allais à la messe pratiquement chaque matin, lorsque j’ai vu cette statue que je croyais être de Saint-Georges puisqu’elle terrassait un dragon, et encouragée de mon acquisition précédente, j’ai proposé au curé Malo (j’ai retrouvé son nom grâce à ma sœur) de l’acheter. Il m’a dit que c’était Saint-Michel, mais il semblait bien content d’avoir une chose de réglée. Il me l’a apportée la semaine suivante. Ce pauvre homme se débattait pour sauver ou vendre ce qu’il pouvait du patrimoine paroissial, il parlait souvent (y compris lors des sermons), des bancs de “chêne doré sculptés” qu’il proposait pour 35 dollars.

A cette époque, je n’avais pas remarqué cette statue. il me semble qu’on m’ait dit qu’elle était dans la sacristie, où jamais je ne suis allée car elle n’était pas dans l’église.

La statue en question était polychrome, avec des motifs de feuille d’or, un vêtement rose et bleu (ange oblige), une cape rouge ornée d’un motif doré. Les dorures étaient très belles et le visage peint avec une grande délicatesse, rose à joue et tout…. Mais au fil des ans, des plaques complètes de peinture se détachaient…

Puis après des dommages d’eau cela s’est accentué, ce qui fait qu’elle a été restaurée et repeinte en blanc.

Je n’oublierai jamais, les yeux vaguement perplexes de mes parents voyant arriver l’une après l’autre ces deux imposantes statues dans leur maison ultra moderne (de l’époque).

Heureusement que j’avais ma chambre personnelle.

Bonjour madame Meunier,

Mon grand père Louis Rocheleau a travaillé au presbytère Saint-Georges avant M. Georges Mantha qui avait épousé Anny Lavoie, Mon grand père Louis a été sacristain et concierge à l ‘Academie Saint-Georges. Ma mère est née dans le logement du concierge en bas de l’Académie.

J’ai quelques photos de l’église mais aucune du presbytère et j’aimerais bien en trouver.

Si jamais vous auriez une idée, d’avance merci.

Bonjour Monsieur Le Brun.

Malheureusement, je n’ai aucune photo du presbytère, même si je m’en rappelle bien.

Par contre, si vous avez des photos de l’église et de son intérieur, je serais ravie de les revoir. j’aimais beaucoup cette église qui a vraiment habité mon enfance.

Je me rappelle avec beaucoup d’émotion de cette église Saint-Georges.

Et je préférais beaucoup Saint Georges à Saint-Viateur, notre paroisse, qui était un peu plus loin à pied. J’étais très pieuse enfant, et à une certaine époque j’y allais tous les matins. On y sentait l’ambiance chaleureuse et simple d’une église de campagne et je me rappelle de plusieurs de ceux qui fréquentaient cette église quotidiennement. J’aimais beaucoup l’abbé Bouchard avec sa douceur et son sourire constant…

La jeune adolescente que j’étais a été très surprise et très triste d’apprendre que l’église allait être démolie. Pour garder un souvenir et comme j’aimais tant les anges, moi si timide j’ai demandé au Curé si je ne pouvais pas acheter l’ange qui trônait au-dessus de la chaire et après quelques semaines d’attente il a consenti…

Pour bien peu, je dois dire, mais avec un budget de 13 ans j’étais si contente.

Il a traversé bien des années, connus plusieurs maisons, mais il trône toujours dans mon entrée et me rappelle toujours ce que je croyais être la trompette de Jéricho.

J’ai aussi acquis pendant la transition de l’église pour le “magasin de lampe” en face, comme disait les gens à l’époque, une autre sculpture, celle de Saint Michel, mais je elle a certainement été moins vue et a moins fait rêver d’enfants et d’adulte que cet ange à trompette, au dessus du prêtre pendant les sermons.

Merci beaucoup de votre témoignage.

Je trouve très touchant ces souvenirs qui transcendent le temps et nous transportent vers les chemins de notre enfance.

En passant, le magasin de lampes s’appelait “Aver Électrique” et brillait de tous ses feux quand on passait devant.

Merci encore !!!!

Pierre,

Cela me fait plaisir. J’ai aussi trouvé très touchant votre texte, et cela m’a fait découvrir vos autres document sur les rues et ruelles, sur l’école… Cela m’a fait découvrir toute une facette de ce quartier que je ne connaissais pas.

“Sonnez, sonnez toujours, clairons de la pensée”

et surtout la vision de son dernier vers quelque peu prémonitoire pour cette église devenue trop grande et trop dispensieuse pour la communauté en déclin :

“À la septième fois, les murailles tombèrent.”

Madame Meunier,

Pourriez-vous me dire si votre ange porte une signature et en quoi il est fait?

Cet ange que je croyais aussi en bronze lorsque je l’ai acheté (il était monté au sommet de la chaire donc peu visible) était fait de plâtre en de bois (la trompette est en bois) Il se défait par des pivots (les 2 ailes, et le bras qui tient la trompette) et il était fixé au sommet de la chaire par six grosses vis. Et cette œuvre ne se voyait que de loin, et d’en bas.

Mais c’était à mes yeux très impressionnant.

Saint Georges n’était pas une paroisse très riche et ayant construit cette église vraiment monumentale, la décoration en était plus modeste.

Oui c’étaient des plâtres commerciaux, peut-être d’une manufacture italienne achetés sur Papineau près de Mont-Royal (j’ai oublié le nom) pas très loin.

Le pauvre curé était aux prises avec bien des choses. Je me rappelle qu’il parlait souvent des bancs d’église sculptés en chêne doré à 35 dollars… Il en avait tellement, et il en parlait à chaque occasion, et à chaque sermon.

Cliquez sur l’image et regardez la bien. On y distingue sur la gauche la chaire du curé et l’on voie fixé tout au-dessus en sombre une statue aux ailes déployée, l’ange à la trompette sans aucun doute.

Vue de loin la statue semble minuscule mais je présume qu’avec les yeux d’une adolescente de 13 ans elle devait vous impressionner.

Quel plaisir!

J’avais déjà trouvé une ancienne photo de l’intérieur de l’église, mais antérieure à l’installation de la chaire. Quelle joie de revoir cet ange qui m’impressionnait tant à sa place. Effectivement, avec la perspective, je l’imaginais beaucoup plus petite avant de l’avoir chez moi…

L’église me semble encore plus immense que dans mes souvenirs.

On y voir d’ailleurs les fenêtre en verre dépolies (et non pas en vitrail) dont je vous parlais.

Monsieur Pasquini, vous portez très bien votre prénom

Merci de ce très intéressant texte sur une église que j’ai connue et fréquentée avec beaucoup de cœur. Elle était tout près de chez nous, même si notre paroisse officielle était Saint-Viateur. J’ai de très beaux souvenirs des gens qui la fréquentaient et de certains prêtres (dont l’abbé Bouchard) très réconfortant pour la jeune adolescente que j’étais.

Vous rappelez vous des sermons, sous la chaire en bois sculpté ? Vous rappelez-vous de celle-ci qui était ornée d’un ange doré, qui sonnait la trompette ?

Croiriez-vous que lorsque l’église a été démolie, je l’ai acheté du bon vieux curé (Marcotte je crois) et que je l’ai toujours chez moi ? Si jamais vous en voulez une photo, laissez-le moi savoir.

C’était un réel plaisir de vous lire, Pierre…

Un récit fascinant. (Vous m’avez appris pour la première fois de ma vie le mot «cornac».)

Vous avez sûrement visionné le documentaire de l’ONF de 1972, «Tranquillement, pas vite», où figure la démolition de l’église? Existe-il des photos de l’intérieur, entre autres de la «superbe fresque au plafond, en forme de dôme représentant St-Georges lui-même terrassant le dragon avec son épée»? (By the way, le Chemin de la croix a quatorze stations, non douze!) Félicitations d’un article génial. Deux vestiges de l’église ont été absorbés à gauche et à droite: la statue de San Marziale, maintenant chez l’église Saint-Michel, angle Saint-Viateur et Saint-Urbain; et, chez Saint-Enfant-Jésus, une icône de saint Georges, signifiant la réintégration là-bas de l’ancienne paroisse.

Bonjour

Voici le lien vers le documentaire “Tranquillement pas vite”.

https://www.onf.ca/film/tranquillement_pas_vite/

Merci Pierre de nous laisser ce souvenir impérissable de cette tranche de vie si bien racontée!

Ta conjointe, charmée par tes écrits et ta mémoire impressionnante des événements!

Superbe article rempli d’humour et de souvenirs qui nous égayent durant le temps des fêtes. BRAVO!

Merci pour le beau texte et surtout les photos. Je suis allée à l’école Saint-Georges de ma 1ère à ma 3e année, on a déménagé en 1967. Je me souviens très bien de cette peinture de Saint-Georges qui me fascinait. Merci encore.

Merci Pierre, de bons souvenirs!

Savons nous ce qu’est devenu tous ces les artéfacts ainsi que la fresque?

Merci Pierre pour ce beau texte rempli de souvenirs de mon enfance et adolescence.

Tu n’es pas sans savoir que j’ai rencontré Raymonde dans le sous-sol de cette église lors des fameuses danses du samedi soir en 1970.

Merci mon frère pour ce très bel article.

Beau souvenir de notre mariage. En effet c’était une très belle église dans laquelle j’ai fait ma confirmation et assisté au baptême de mes 3 frères et de ma petite soeur.

Joyeuses fêtes à vous tous!

En lisant ce texte, on croit avoir toujours connu l’église Saint-Georges.

J’ai beaucoup apprécié lire ce récit, même si celui racontant la vie du voisinage de la rue Waverly et celui des ruelles avoisinantes étaient plus turbulents.

Merci pour ces souvenirs.